«Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в национальных костюмах, подаренных

им делегатами — участниками совещания передовых колхозников Туркмении и

Таджикистана».

Эссе о тюбетейке.

Автор: наманганский художник Сергей Алибеков.

Опубликовано в литературно-художественном журнале «Звезда Востока» (Ташкент), №4, 1992 г., с. 57.

Белое и черное. Два полюса - два начала. Поле

черного квадрата - космос, тьма. Четыре белых элемента - круговорот,

знак солнца. Образуется вихрь, в котором цепенеет и пропадает взгляд.

Через мгновение ты сгинешь в исподволь приближающейся воронке -

спокойствие, гармония.

Кого благодарить за эту деталь национального костюма, за эту вершину

прикладного искусства? Казалось бы, все предельно просто, но, очевидно,

подобная доступность и открытость и вызывает невероятный восторг. Черный

купол, будто напоказ, оттеняет макушку головы, где расположились четыре

завитка: миндаль или перец, или крыло фазана, кто знает? Остается лишь

крохотное зияние между нашей догадкой и неуловимой дрожью постоянно

ускользающей истины. Может, и к лучшему, поскольку в данном случае

мерцание, зыбкость, неопределенность доставляют нам колоссальное

наслаждение.

Коллекция тюбетеек Сергея Алибекова в Галерее Ферганы.Ру

Нетрудно представить - вот рука взяла иглу с белой нитью и зафиксировала ее на черной ткани. Но за последним стежком происходит чудо - выпуклые завитки, линии, точки в совершенно фантастическом ритме начинают кружиться: вечный танец. И это уже не рукотворная вещь, а вытолкнутая самой природой магическая субстанция. Тюбетейка, развернутая, как залитый солнцем и насыщенный плотной светотенью простор; и здесь любая подробность, найденная пристальным взором, отчетливой меткой стремительно врывается в сознание и замирает. И ты не столько замечаешь, сколько чувствуешь композиционную логичность каждого фрагмента. На одном только завитке можно изучать все законы визуальной композиции: динамику, статику, контраст, нюанс - они сплетены в крепкий узел (который словно бы стягивает горло), и рассечь его удается лишь в том случае, если ты переведешь взгляд куда-то в сторону - другой предмет, человеческое лицо, заоконный пейзаж, и все обрывается.

Я должен уточнить: хотя существует довольно устойчивая модель (наиболее распространенная - куполообразная с "барочными" компонентами мужская черно-белая тюбетейка), тем не менее следует говорить о замкнутости и некоторой отдаленности "языка" применительно к определенной местности (допустим, Фергана, Коканд), где головной убор имеет несколько иную структурную типологию, иную эстетику. Во-первых, тут общая форма уплощенная; исчезает купольность, и, таким образом, прочитываешь моментально жесткую прямоугольную конструкцию. Ткань теряет бархатистую поверхность за счет лощения и активного блеска, что придает ей подчеркнутую самостоятельность. Но в первую очередь бросаются в глаза основные элементы, наполняющие декор. Это, конечно же, теперь не плавно завязанные в узел композиции, которые настигают нас распахнутой изощренностью, а "кометы", резкой чертой бороздящие грань безукоризненно плоской пирамиды и выжигающие образ неистовой и мощной космической пляски. Собственно, именно здесь и возникает сомнение, что это мотив миндаля; скорее перед нами стручок перца или крыло фазана. Сам элемент по контуру и внутренней разработке лаконичен и строг. Стежок нити едва проступает, а линия изящна и тонка.

Значительное место в развернутой пластической системе занимает орнамент околыша, который, петлей охватывая низ тюбетейки, завершает ее. Он состоит из шестнадцати "арок" (они спаяны - одна с другой - по четыре на каждой стороне квадрата), подпирающих купол тюбетейки - модель бытия. Причем форма и орнаментальное развитие "арок" абсолютно точно выдерживает стилистику центрального элемента. Всякий раз этот ясный признак профессиональной свободы в, казалось бы, "спонтанном" творчестве завораживает меня и пробуждает к реальности.

В последние годы зачастую приходится видеть, как веками отработанные до крайности орнаментальные стили мало-помалу распадаются, обрастают вялостью и эклектикой, увлекая нас в клишированный мир (пример: металл, керамика). В то время как тюбетейка сохраняет гипнотическую природу - потаенную силу традиций, - хотя и появилась в том виде, как она представлена сейчас, в начале XX века...

Под ладонью пульсирует пространство черно-белой тюбетейки. Неужели оно когда-нибудь растает и затеряется в унылой и пустой вещественности? Едва ли.

Целостность, напряжение: знак, чреватый бесконечностью и тишиной.

* * *

Тюбетейка как символ «королевского» самосознания мусульман Средней Азии

Издревле одним из основных видов головного убора в Центральной

(Средней) Азии является тюбетейка - вышитая мужская или женская шапочка,

получившая свое название от тюркского слова «тюбе» («тобе»),

означающего верх, вершину чего-либо.

Издревле одним из основных видов головного убора в Центральной

(Средней) Азии является тюбетейка - вышитая мужская или женская шапочка,

получившая свое название от тюркского слова «тюбе» («тобе»),

означающего верх, вершину чего-либо. Существует великое множество тюбетеек, различающихся по форме, цвету,

предназначению и географии распространения. Так, например, в

Ферганской долине тюбетейки называются дуппи, по своей форме они резко отличаются от тюбетеек других регионов Центральной Азии.

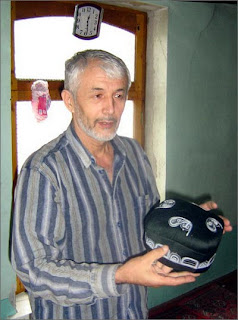

О разновидностях и способах изготовления дуппи корреспонденту

«Ферганы.Ру» рассказывает известный андижанский правозащитник Саиджахон

Зайнабитдинов, для которого этот вид головного убора на протяжении

многих лет является основным источником дохода.

Существует великое множество тюбетеек, различающихся по форме, цвету,

предназначению и географии распространения. Так, например, в

Ферганской долине тюбетейки называются дуппи, по своей форме они резко отличаются от тюбетеек других регионов Центральной Азии.

О разновидностях и способах изготовления дуппи корреспонденту

«Ферганы.Ру» рассказывает известный андижанский правозащитник Саиджахон

Зайнабитдинов, для которого этот вид головного убора на протяжении

многих лет является основным источником дохода.

По словам Зайнабитдинова, массовое распространение современные дуппи

получили во второй половине XIX века, после начала колонизации стран Средней Азии Россией, когда в Узбекистан

из этой северной страны стали завозить качественную, дешевую ткань и

столь же дешевую бумагу - основные компоненты для изготовления дуппи.

В Ферганской долине производят два вида дуппи: Чуст-дуппи (высоко

возвышающиеся над головой тюбетейки), которые в Узбекистане носят,

преимущественно, жители Андижана и Самарканда, в Таджикистане - жители Худжанда и Душанбе, а в Кыргызстане

– жители Ошской и Джалалабадской областей, и Маргилан-дуппи

(тюбетейки, полностью облегающие голову), распространенные по всей

Ферганской долине, кроме Андижана.

Впрочем, и в Андижане некоторые жители носят Маргилан-дуппи. Это

зависит от вкуса человека и формы его головы – что кому больше идет.

Например, уроженец Андижана певец Шерали Джураев носит Маргилан-дуппи, и

она ему очень к лицу.

Андижанские ремесленники специализируются на изготовлении Чуст-дуппи,

которые различаются по более чем десяти видам вышивок, называющихся в

народе «гул» - «цветок». Исходя из рисунка и способа изготовления,

дуппи имеют различные названия, например, «Анжан» (от названия города

Андижана), «Инжик» («Капризный»), «Пахтаабад» - от слова «хлопок»,

«Сетара» или «Три струны», «Товус» - «Павлин», «Хилал» - «Полумесяц».

Одно из распространенных названий дуппи –

«тожик», по предположению Зайнабитдинова, происходит не от

национальной принадлежности, а от слияния двух слов – «тож» («корона») и

«жияк» («тесьма»). Но в разговорной речи слово «Тожжияк», по всей

видимости, трансформировалось в слово «Тожик» - в русской транскрипции

«Таджик».

Все разновидности тюбетеек отличаются друг от друга не только

особенностями орнамента, но и качеством изготовления, и, соответственно,

разнятся в цене. К примеру, базарная цена самой распространенной дуппи

для широкого потребления «Анжан» колеблется от 5 до 70 тысяч сумов ($1=1503 сума по официальному курсу),

«Шахрихан» - от 10 до 20 тысяч, «Инжик» - от 30 до 80 тысяч, а «Тожик»

- от 40 до 150 тысяч сумов. Однако цена дуппи, изготовленной по

индивидуальному заказу, может доходить и до 300 тысяч сумов.

Качество тюбетейки можно разглядеть только вблизи, хотя некоторые

знатоки «со стажем» способны определить его и на расстоянии. Самые

дорогие дуппи носят в Андижане, и, возможно, поэтому здесь этот вид

ремесла очень развит.

Изготовление тюбетеек для Саиджахона Зайнабитдинова – семейный

бизнес: этим делом, помимо правозащитника, занимаются все пятеро его

детей – четверо сыновей и дочка.

- Изготовление дуппи - от закройки до прессовки - происходит в

шестнадцать этапов. Мы подключаемся на последнем этапе, - рассказывает

С.Зайнабитдинов. – Прессование, то есть, придание дуппи традиционной

формы – это чисто мужская работа, которая, в свою очередь, проходит в

пять этапов - каждый раз с разной целью. А все предыдущие пятнадцать

этапов выполняют наши надомницы. Также мы осуществляем общее

руководство: закупаем ткани, бумагу, нитки, тесьму, оплачиваем работу

надомниц и торгуем готовыми тюбетейками.

Одновременно изготавливается, в среднем, до пятнадцати тюбетеек.

Дважды в неделю – в четверг и воскресенье – дуппи выставляются на

продажу на местном базаре, этим, чаще всего, занимается дочь

Саиджахона-ака. Чистый доход от продажи составляет полтора к одному, то

есть, если тюбетейка продается за 15 тысяч сумов, то 10 тысяч из них

уходят на покупку материалов и оплату работы мастериц, а 5 тысяч

остаются в семье. Так как изготовление тюбетеек признано видом народного

промысла, налогами эта деятельность не облагается.

Как предмет одежды тюбетейка имеет больше эстетическое, а в некоторых случаях культовое, нежели практическое назначение, поскольку совсем не греет и от дождя почти не спасает. По тюбетейке можно определить характер человека, его материальный достаток, культуру, степень религиозности и даже профессию. К примеру, коммерсанты предпочитают дуппи разновидности «Тожик», хозяйственники – «Сетару», обыватели – «Анжан» или «Товус», рассказывает Саиджахон-ака.

Конечно, мусульманин не всегда в качестве головного убора использует именно тюбетейку, но в некоторых случаях она для истинно верующего человека является обязательной: на похоронах, поминках, в мечети и дома во время молитвы, в дни священных праздников - Курбан и Ураза-хайит, на утреннем свадебном плове, во время свадьбы на головах жениха и его отца.

Большинство тюбетеек в Средней Азии отличает довольно стандартный узор, и он далеко не случаен. Так, верхняя часть дуппи, как правило, украшена четырьмя вышитыми изображениями стручковых перцев, которые на Востоке часто вывешиваются у входов в жилища в качестве оберега от сглаза. Так же и обладатели тюбетеек надеются, что вышитые перчики спасут их от наговора и помогут им в делах.

Снизу тюбетейку обрамляет черная шелковая тесьма, поверх которой вокруг головного убора вышиты волнистые узоры, каждый из которых символизирует собой один из зубцов или перьев короны. Всего таких узоров шестнадцать - по четыре с каждой стороны.

Но не всякий обладатель тюбетейки в Андижане знает, что носит на голове подобие королевской короны. Хотя именно андижанские тюбетейки Чуст-дуппи, будучи нарочито высокими и имея такую форму, более всего напоминают именно этот символ королевской власти.

Юсуф Аскаров

* * *

Зотошвейная тюбетейка из Бухары. 1940 — 1960 г.г.

* * *

И.Богословская, кандидат искусствоведческих

наук.

И СНОВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЮБЕТЕЙКИ…

(на примере ферганской школы)

Тюбетейка (от тюрского слова «тюбетей», от «тюбе» -

навершие), как известно, является национальным головным убором не только

узбеков, но и других среднеазиатских народов, ее носят в Афганистане,

Иране, Турции, Синьцзяне, татары Поволжья, башкиры и другие народы.

Наряду с сохранением общих черт, тюбетейку всегда отличает

индивидуальный почерк создавших ее мастеров.

История тюбетейки как головного убора уходит в глубь веков. Ее

высокие художественные достоинства, орнаментальные образы вышивок

доказывают длительный путь развития этой разновидности народного

творчества. Косвенное подтверждение существования головных уборов,

напоминающих тюбетейки, уже в глубокой древности мы находим в

скульптуре, настенной живописи, терракотовых статуэтках, в период

мусульманского средневековья в восточной миниатюре XV-XVI вв.

Тюбетейки Узбекистана подразделяются на несколько групп (

Ташкентская, Ферганская, Самаркандская, Бухарская, Кашкадарьинско-

Сурхандарьинская, Хорезмско-Каракалпакская) и несколько типов: мужские,

женские, детские (в том числе для грудных детей), тюбетейки для

стариков. Женщины пожилого возраста тюбетеек уже не носили. В XIX в.

тюбетейка у мужчин наполовину была скрыта в складках обязательной для

ношения чалмы. Что касается женских тюбетеек, то их в ХIX в.носили

женщины, которых называли «сатанг» - щеголиха. Находясь в женском обществе, они подражали в своем поведении мужчинам.

Кульминационным моментом в развитии выделки тюбетейки, как

разновидности искусства национального костюма, является конец XIX-

середина XX в., когда функция тюбетейки становится

художественно-эстетической. До XX века форма, колорит, и орнаментация

тюбетейки были специфичны для каждой этнической группы. В каждом районе

сложился свой стиль, имелись свои орнаментальные мотивы. К XX столетию

под влиянием экономических, социальных и культурных изменений в жизни

народов Средней Азии стиль тюбетеек начал меняться, чему в немалой

степени способствовало появление всевозможных тканей, ввозимых из России

и других стран, а также фабричных, окрашенных в разные цвета ниток и

искусственных красителей. Формам тюбетеек присущ лаконизм,

целесообразность, предельная пластическая выразительность.

И если первоначально тюбетейки были конусообразными, то начиная с 1920-х годов их формы становятся более разнообразными: островерхими, полусферическими, круглыми, четырехгранными и т.д.

В XIX-XX вв. в Ферганской долине существовало несколько видов

«дуппи». Один из них имел высокий конусообразный верх и широкий околыш,

другой, ставший преобладающим в этом регионе уже в 1920-м годам, имел

квадратный плоский верх и низкий околыш. Все основные черты чустских

тюбетеек и его основного вида «тус дуппи» найдены и обработаны многими

поколениями мастериц, отбросивших все лишнее и дисгармоничное. В

орнаменте чусткой тюбетейки встречаются мелкие изящные элементы в виде

кружочков, капелек, веточек, образующих в соединении с основным узором

бодом тонкое кружевное обрамление. В изгибах «калампыра» выделяются

вышитые изображения головы барана, круглой розетки с перекрестием

«колеса жизни».

«На одном только завитке можно изучить все законы композиции;

динамику, статику, контраст, нюанс – они сплетены в крепкий узел ,и

рассечь его удается, если ты переведешь взгляд куда-то в сторону –другой

предмет, человеческое лицо, заоконный пейзаж, и все обрывается», - подмечает С.Алибеков. Околыш такой тюбетейки состоит из 16 арок (по 4 с каждой стороны), которые словно «подпирают купол тюбетейки - модель мира».

Красота формы, ее графичность, пропорциональность мотива «бодом»,

соотнесенного по цветовому решению с фоном, позволяют отнести чустские

тюбетейки к классическим произведениям этого вида прикладного искусства.

Маргиланская тюбетейка – особа популярна в Узбекистане. Ее

высота минимальна, поэтому они неглубокие и широко покрывают голову. Для

вышивки в основном использовали шов «канда хаёл» в сочетании с

гладью и стебельчатым швом. Зашив фона может быть различным : в одних

случаях сохраняется фон темного (зеленого, лилового) шелка, а в других –

этот же фон зашивался белыми искорками (тюбетейка «чакматур»), в

третьих – фон покрывался скрывавшей его белой вышивкой.

Большим разнообразием отличаются кокандские тюбетейки. Среди них выделяется разновидность под названием «ок пар» (белое перо). Это вышивка белым шелком на черном или зеленом фоне в четырех секторах парными «бодом».

В Коканде зародились узоры, навеянные отдельными событиями,

оставившими заметным след в сознании народа. Так, пуск Большого

Ферганского канала вызвало к жизни узор «канал нусха» в виде белого

полукольца в сочетании с зеленым кустом. В Коканде также были известны

тюбетейки, орнаментированные узорами, близкими к изображению патефона и

парашюта.

В конце XIX – начале XX в. в Ферганской долине были созданы новые виды мужских тюбетеек, таких как : «сандалии», «акка икки сум», «чимбой», «сурка чекма». Основой для них являлся все тот же квадрат, но

мотивы орнамента , в сравнении с последующими периодами в истории

тюбетейки, более просты и безыскусны.

Андижанские женские и девичьи многоцветные тюбетейки в технике

«ироки» (т.е. крест или полукрест) стали производиться в 1950-60 годы и

имели узор в виде кустиков с пышными алыми цветами на белом фоне. Порой

на ветках мастерицами вышиваются птички (в прошлом олицетворявшие

защитниц здоровья и являвшихся символом счастья).

В 1940-50 е гг. тюбетейки «ироки» наряду с девушками и женщинами,

носили и мужчины.И х надевали на праздники, свадьбу, поэтому их называли

«куев дуппи» (тюбетейка жениха) , «Навруз гули» ( цветок Навруза) и т.д.

В 1960-е годы в Ферганской долине появляются тюбетейки нового типа,

орнаментированные узким шелковым сутажем. Их узор, чаще многоцветный,

изображал «лола» (тюльпан) и выкладывался мягко изгибающейся линией

сутажа то контурно, то заполняя фигуру цветка целиком; рисунок цветка

получался сочным, пластичным.

В начале 1970-х годах появляется новый тип женской четырехгранной

тюбетейки из светлой, серебристой парчи, в каждом из четырех секторов

которой вышивался гладью цветущий кустик. Форма, светлый фон восходят к

ферганским, а также ташкентским традициям.

В период существования СССР стремление политиков активно насаждать

свою идеологию во все сферы жизни нашло отражение даже в дизайне

узбекских тюбетеек. В основном работы мастериц Ташкента и Ферганской

долины непроизвольно превращались в политические плакаты, на которых

можно было встретить надписи: «СССР», «Коммунизм», «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» «Да здравствует партия товарищей Ленина-Сталина».

Ранее, в узорные композиции тюбетеек включались надписи, выполненные

арабским шрифтом, орнаментальная пластика которого гармонично сочеталась

с причудливыми изгибами растительных форм или составлял самостоятельную

композицию. С одной стороны такие элементы были усладой для глаз, с

другой являлись пищей для ума. Так ,на бухарском мужском кулахе мы

читаем надпись: «Пусть кулох останется на голове, а враги провалятся

сквозь землю». А на золотошвейной тюбетейке ,принадлежавшей правителю

Хивы Мухаммад Аминхану (1845-1855) надпись на языке фарси гласит :

«Сделал мастер Пирназар для Мухаммад Аминхана.Поздравляю (его)». Это,

пожалуй один из уникальных образцов ,сохранивших имя мастера и

владельца.

Особое внимание хочется уделить внимание ферганским и маргиланским

тюбетейкам , в которых преобладающими становятся условные, предельно

обобщенные элементы композиций: цветы, веточки растений и птицы. Часто в

орнаменте существуют геометрические, символические и приближающиеся к

реальным формы, которые постоянно находятся в процессе развития. В

поисках разнообразия, новизны усложняются, комбинируются простейшие

элементы. При этом орнамент приобретает новый смысл: зооморфный мотив

перевоплощается в растительный, геометрический – в сюжетный. Очень

интересна и сложна жизнь самого образа в орнаменте. Он развивается от

конкретного к абстрактному, условному. Удивительно то, что к подобным

формам орнамента мастерицы ферганских тюбетеек пришли не на заре XX

века. Тогда идеи «супрематизма», «кубизма» «абстракции» получили

колоссальное распространение и путем «перекрестного опыления» могли

попасть на почву Средней Азии (так же как «советские лозунги» позднее

вплетались в общую канву тюбетеечного орнамента).

У многих мастериц появилось желание ухода от конкретизации к

условности, особенно это проявилось в 70-90-х годах XX столетия.

Подобное явление интересно еще и потому, что получило

распространение в основном у вышивальщиц Ферганской долины.

Скорее всего, это был не сознательный, а интуитивный прорыв к имитации.

И хотя о взаимопроникновении Запада на Восток и наоборот написано

колоссальное количество работ и в одной из таких статей ташкентских

искусствоведов С.Горшениной и Б.Чуховича отмечается, что :

«Нейтральные в отношении друг друга (европейская и азиатская

духовные парадигмы) в XIX веке, на заре XX вступают в активное

взаимодействие, …которые сопровождаются европеизацией сознания и форм

обучения местного населения, с одной стороны, и ориентализацией русского

авангарда, с другой», вряд ли и сейчас кому-то из народных вышивальщиц

известны, например, идеи «супрематизма» Казимира Малевича, который

отмечал, что «цель супрематизма – выражение реальности в простых формах

(квадрат, треугольник, круг, прямая), которые лежат в основе всех других

форм физического мира. В супрематических картинах отсутствует

представление о «верхе» и «низе», «левом», «правом» - все направления

равны, как в космическом пространстве».

Искусство Средней Азии в основе своей развивалось в русле ислама с

догматом в Коране на запрет изображения одушевленных существ. Отсюда -

возникновение одной из особенностей мусульманского искусства – любовь к

абстрактному декору, преимущественно геометрического характера и в

желании утверждения «главенства духа над телом». Как писала М.И.Земская:

«Форма всегда таила опасность стать конкретной и привести к возрождению

идолопоклонничества. Цвет представлялся более отвлеченной категорией

(и при «установке» Б.И.) «отражать вечные категории, а не преходящие,

временные,… у художников возникало пренебрежение

конкретно-изобразительными формами и проявлялся интерес к отвлеченным (в

большей степени геометрическим формам) и цвету».

В композиции целого ряда ферганских и маргиланских тюбетеек

1970-90-х.гг. произошло похожее явление. Вместо цветка появился

треугольник или другая геометрическая фигура, птица превратилась в

предельно условное изображение. Технические особенности вышивки на

поверхности тюбетейки также подразумевают не эллипсно-овальные

плоскости, а элементы геометрического характера с острыми и прямыми

углами, которые так или иначе подчинены строгой логической системе в

отличие от элементов композиций «измов» прошлого времени. В данном

случае «геометрия имитирует фигуратив, а не наоборот». Цветы, бутоны,

листья растений то ли растворились в узоре, то ли рождаются из него.

Можно без труда перечислить целый ряд художников, получивших мощную

«инъекцию» от Востока : начиная от Матисса до русских художников в

Средней Азии (А.Волкова, Усто-Мумина (А.В.Николаева), М.Курзина,

В.Уфимцева, П.Бенькова, Н.Кашиной и т.д). В горячих красках орнаментов, в

его зашифрованных образах, геометрических начертаниях, тем не менее,

скрывалась связь с окружающей действительностью. В итоге на Востоке

сложилась своя система условности в искусстве, а художники, из поколения

в поколение, воспитывавшиеся на этой системе, прекрасно научились

выражать орнаментальными средствами сложный богатый мир чувств, мыслей и

представлений и узоры тюбетеек сыграли в этом не последнюю роль.

* * *

Ум, честь и совесть мужчины заключается в его тюбетейке, — это народная мудрость, которая не ошибается. Еще примеры поговорок в честь тюбетейки: «Не с кем поговорить – обратись к тюбетейке», «Была бы голова цела, тюбетейка найдется», «Тюбетейка джигиту не в тягость»...

У каждой тюбетейки есть родина, — то место, где ее сотворили.

Тюбетеечных дел мастерицы проживают в Фергане, Ташкенте, Самарканде,

Бухаре, Кашкадарье, Сурхандарье и Хорезме, — речь идет об обширной

области, а не отдельном населенном пункте. Кстати, в начале прошлого

века тюбетейки шили-вышивали исключительно мужчины, и только в середине

20 века это ремесло потихоньку прибрали к рукам женщины. И правильно

сделали.

Каждая мастерица знает наизусть орнаментальные мотивы тюбетеек, но ей

этого мало, и она всячески обогащает свои узоры. Фантазирует,

придумывает нечто свое, а в результате получается шедевр. своей

фантазией. Если говорить научным языком, то: «Орнамент вышитых изделий

складывался постепенно — от ритуальных магических узоров до поэтических

образов, отличается многообразием форм и высоким уровнем стилизации», —

чем не трудоемкий процесс дизайна, знакомый некоторым нашим читателям?

Наиболее полная (а точнее, единственная из доступных) экспозиция, найденная в Интернете, принадлежит Музею прикладного искусства Узбекистана. Ее мы и выставляем вам на радость.

Зотошвейная тюбетейка из Бухары. 1940 — 1960 г.г.

*

.jpg)

Шахрисябзкая тюбетейка «ироки». 1960-е годы. Ручная вышивка.

*

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Мужские тюбетейки из города Байсун. 1960-е годы. Ручная вышивка.

*

.jpg)

Женская тюбетейка. Ташкент, Андижан, 1950 г. Ручная вышивка.

*

.jpg)

Женская тюбетейка. Ташкент, Андижан, 1950 г. Ручная вышивка.

*

.jpg)

Зотошвейная тюбетейка. Бухара. 1940-1960 г.г.

*

.jpg)

Так выглядят чустские и маргиланские тюбетейки. Дата создания: 1960-1980-е годы. Ручная вышивка.

Взгляд был полон огня,

А на джинсах – лихая наклейка…

Ты гитарой бренчал

Под окошком моим каждый день,

Но однажды меня

Покорила твоя тюбетейка,

Та, что ты одевал

Непременно всегда набекрень.

А на джинсах – лихая наклейка…

Ты гитарой бренчал

Под окошком моим каждый день,

Но однажды меня

Покорила твоя тюбетейка,

Та, что ты одевал

Непременно всегда набекрень.

В тюбетеке своей

Ты казался мне неотразимым,

Не беда, что прыщав,

И на голову ниже меня,

Не случайно, поверь,

Я тебя называла любимым,

Тюбетейку твою

Выше всех твоих качеств ценя.

Ты казался мне неотразимым,

Не беда, что прыщав,

И на голову ниже меня,

Не случайно, поверь,

Я тебя называла любимым,

Тюбетейку твою

Выше всех твоих качеств ценя.

Но разлучница-жизнь

Разбросала нас в разные страны,

Тюбетейку, увы,

Неожиданно трахнула моль,

Но осталась любовь,

Что болит незажившею раной,

К тюбетейке твоей…

И ничем не унять эту боль.

Разбросала нас в разные страны,

Тюбетейку, увы,

Неожиданно трахнула моль,

Но осталась любовь,

Что болит незажившею раной,

К тюбетейке твоей…

И ничем не унять эту боль.

* * *

Комментариев нет:

Отправить комментарий